曲げわっぱの歴史

秋田杉で曲物が作られるようになったのは約1300年ほど前。大館郷土博物館には推定10世紀初頭に製作された曲げわっぱが所蔵されており、驚くことに現在とほぼ同じ形をしています。産業として確立したのは17世紀後半頃。大館城主佐竹西家が下級武士の副業として奨励し、発展していきました。1980年には国の伝統的工芸品にも指定を受けるなど、秋田を代表する特産品へと成長。従来の製品に加え、現代の暮らしに寄り添った曲げわっぱが作られています。

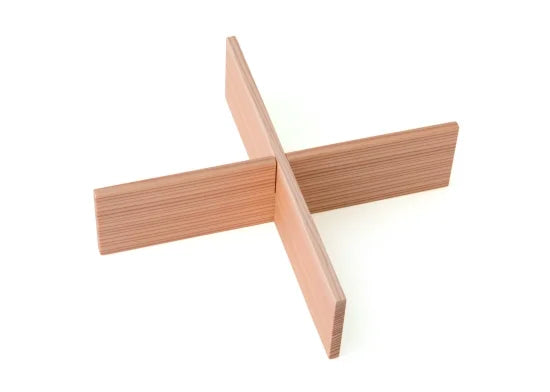

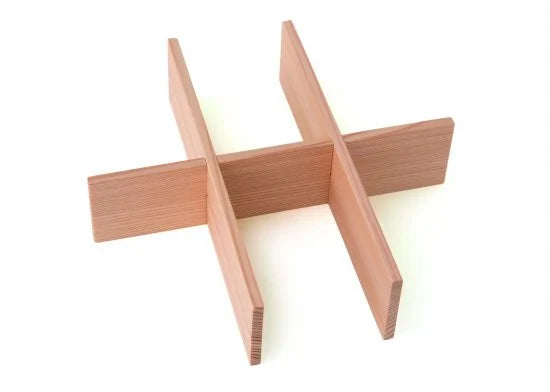

秋田県大館市で見つかった推定100年~150年前の曲げわっぱ

現代の曲げわっぱの原型とみられ、農夫たちが数人でとる昼食や重労働のきこりが2食分を持って山に入るなどの場面で使われたようです。写真上は3重構造になっており、保存のための工夫がなされています。写真下は小判形で漆塗り、仕切り板は取りはずせます。それぞれサイズは現代のものにくらべてかなり大きめです。曲げわっぱは食の携行のみならず食を楽しむための道具として未来に残されていくことでしょう。

職人による丁寧な仕事

曲げわっぱの部材は、杉材の中でもっとも美しい木目をもつ年輪の柾目を使用します。その柾目部分を薄く剥ぎ、熱湯につけて柔らかくしたものを、型に合わせて素早く曲げて乾燥。乾燥させたわっぱを、桜皮で縫い留め、底面をわずかな隙間もないようにはめ込み、ヤスリをかけて完成させていきます。これらの工程は全て職人による手仕事、曲げわっぱが誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず一つひとつ丁寧につくられています。日本各地にはさまざまな曲物がありますが、国の伝統的工芸品の指定を受けたのは大館曲げわっぱのみ。秋田杉の優雅な風合いと温もり、継承されてきた確かな技、それらが日本が誇る逸品を生み出しています。

PICNIC

外に持ち出す曲げわっぱ

持ちのよい季節には曲げわっぱとともにピクニックへ GO。冷えた白ワインのお供は変わり種のサンドウィッチとハーブや花のサラダ。こんな時こそお重の出番です。カジュアルだけどすこしだけ贅沢な時間をどうぞ。

「ピクニック」に

おすすめの商品

Arrange,Decorate,and Dish up

のせる、かざる、盛る

曲げわっぱには、トレイ状のアイテムも揃っています。用途に限らず自由自在に活用してほしい曲げわっぱの製品。種類豊富なアイテムからあなたのセンスで新しい使い方を見つけてください。

「のせる、かざる、盛る」に

おすすめの商品

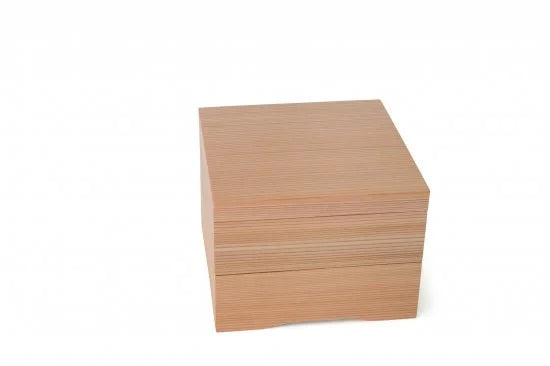

Life with Ohitsu

おひつライフ

ご飯の味や香りをもっと楽しみたいなら断然おひつを使うべし。おひつは冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具のひとつです。適度に水分を吸収し、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に楽しんで

「おひつライフ」に

おすすめの商品

Decorate

かざる

アジアのカラフルな料理にもマッチするのが曲げわっぱのおおらかさです。ライム香るさわやかな麺料理をどんぶりに盛ってさらさらといただきましょう。小さなバスケットには、カトラリーやグリーンをさりげなくアレンジして実用にも美にも。

Magewappa Drinkware

飲む道具、曲げわっぱ

杉は熱伝導率が低いため、熱いものは冷めにくく、冷たいものはひんやりが続きます。ウレタンでコーティングされた大館工芸社のカップは色うつりの心配もなく、コーヒーや紅茶、赤ワインなどにもお使いいただけます。大きめの丸盆はそのまま小さなテーブルのように使え、ソファの上でも重宝します。

SAKE

お酒

杉徳利の焼印は、酒がめのモロミを避けておいしいところを吸い上げている「飲」にあたる象形文字です。呑んべえの姿を表現したユーモアあふれる印です。

Celebration Scene

祝いの風景

白いクロスの上に、内に塗られた朱色のお重が映える祝いの食卓。おめでたいおせち料理にふさわしい端正な佇まいがよりいっそうテーブルの上を引き締めます。とっておきの酒器をあわせて新しい年を慶ぶ、祝いの風景を演出します。

「祝いの風景」に

おすすめの商品